Götz George Starker Raucher – Der starke Charakter hinter dem Qualm

Einleitung: Von der Zigarette zur Legende

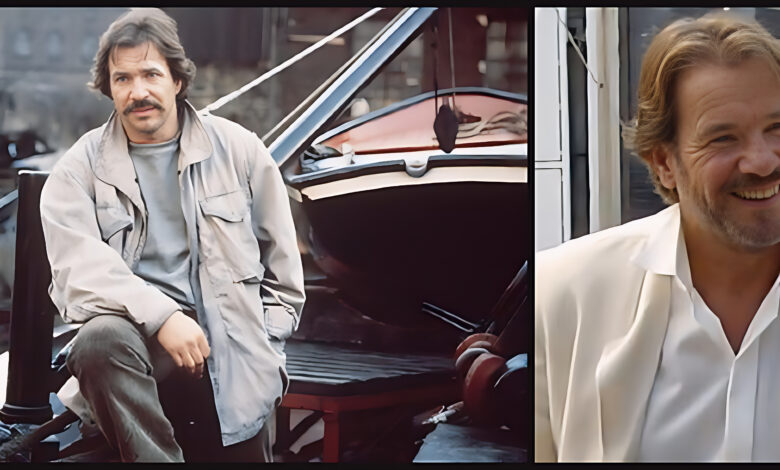

Wenn man an Götz George denkt – und wer tut das nicht –, dann kommt unweigerlich auch das Bild eines Mannes mit rauchender Zigarette dazu. Sein Image als starker Raucher hängt so eng mit seinem Schauspiel-Ich wie der Parka seines Kultkommissars. Und doch: Hinter dem Bild des rauchenden Machos verbirgt sich ein differenzierter Schauspieler und Mensch. In diesem Blogpost schauen wir genau hin: auf seine Karriere, auf die Rolle des Rauchens in seinem Leben – kurz: auf den Mann, der rauchte wie ein Schlot und spielte wie ein Virtuose.

Der Begriff „starker Raucher“ beziehungsweise das Stichwort „Götz George starker Raucher“ mag plakativ klingen. Doch gerade weil er so plakativ ist, lohnt es sich, genauer hinzusehen: Wie sehr war sein Tabakkonsum Teil seines medialen Auftritts? Wie stark prägte er ihn – gesundheitlich, beruflich, charakterlich? Und was bleibt heute von diesem Bild? Wir wandern durch sein Leben, die Rollen, den Rauch – und versuchen, den Menschen dahinter zu verstehen, nicht nur den Mythos.

Kindheit, Ausbildung und frühe Rollen

Götz George wurde am 23. Juli 1938 in Berlin-Wannsee geboren. Wikipedia+1 Er stammte aus einer Schauspieler-Dynastie: Sein Vater war Heinrich George, seine Mutter Berta Drews. Wikipedia+1 Bereits früh war er also mit dem Theater und Film verbunden. Später ging er nicht den klassischen Weg eines Theater-Festengagements, sondern suchte eigenständig seine Rollen und seinen Stil.

Seine frühen Jahre im Schauspiel waren geprägt von vielfältigen Bühnen- und Filmauftritten. Wikipedia+1 Schnell zeigte sich sein Stil: kein sonnenklarer Held, sondern ein Charakterdarsteller mit rauen Kanten. Und in dieser Zeit dürfte sich auch sein Verhältnis zur Zigarette manifestiert haben – in Interviews deutete er an, dass das Rauchen für ihn mehr war als eine Gewohnheit: ein Element von Haltung, ein Teil des Selbstbilds.

Dabei war das Bild des rauchenden Schauspielers in jener Zeit gesellschaftlich noch nicht so diskreditiert wie heute. Rauchen galt bis in die 1980er Jahre oft als Attribut von Coolness, Rebellion oder Künstlerexzess. So war es kein Zufall, dass George – vom ersten Auftritt bis zu seinen spätesten Rollen – mit der Zigarette auftrat und das Bild eines „starken Rauchers“ mitprägte, ob bewusst oder unbewusst.

Karrierehöhepunkte: Rollen mit Staub und Zigarettenrauch

Wenn man eine Rolle nennen muss, die untrennbar mit Götz George verbunden ist, dann ist das die des Kommissars Horst Schimanski im Fernseh-Krimi Tatort. Von 1981 bis 1991 spielte er diesen rauen Ruhrpott-Kommissar – und damit erreichte er breite Popularität. Wikipedia+1 Schimanski war kein feiner Gentleman, sondern ein Mann mit Parka, Schnauzbart – und häufig in Begleitung einer Zigarette. Dieser Figur verpasste George sein Gesicht, seine Attitüde: direkt, körperlich, ungeschliffen.

Doch damit nicht genug: In Filmen wie Der Totmacher (1995) spielte George den Serienmörder Fritz Haarmann – ein dunkler Wandel, der bewies, dass er weit mehr konnte als das Klischee des rauen Ermittlers. Tagesspiegel+1 Seine Stimme, seine Präsenz, die Bereitschaft, Grenzen auszutesten – all das machte ihn zu einem herausragenden Schauspieler.

In vielen dieser Rollen war der Rauch nicht nur Beiwerk, sondern Teil des Charakters: Gerade bei Figuren, die im Schatten stehen, die komplex sind und mit eigenen Dämonen kämpfen – da passte der Qualm zur Atmosphäre. Wenn man also vom Begriff „Götz George starker Raucher“ spricht, so meint man nicht nur das private Rauchverhalten, sondern das Zusammenspiel von Figur, Image und persönlicher Haltung.

Der starke Raucher – zwischen Tabak und Gesundheit

Der Begriff „starker Raucher“ hat eine Bedeutung: In leitlinienbasierten Studien gilt jemand als starker Raucher, der mehr als 20 Zigaretten pro Tag konsumiert. register.awmf.org Auch wenn keine gesicherten öffentlichen Zahlen darüber vorliegen, wie viele Zigaretten Götz George tatsächlich täglich rauchte, so ist doch das Bild des „Götz George starker Raucher“ in der Öffentlichkeit präsent – als jemand, der stark rauchte. Zum Beispiel kolportierten Medien und Interviews, dass sein Konsum hoch gewesen sei, und dass das Rauchen Teil seines Alltag war. (Vgl. z. B. Artikel über Rauchgewohnheiten in deutschen Medien.)

Doch mit Rauch kommt Risiko: Rauchen erhöht nachweislich das Risiko für Lungen-, Kehlkopf- und andere Krebserkrankungen, sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. register.awmf.org Auch eine starke Stimme, wie sie George hatte – tief, markant – kann durch jahrelanges Rauchen beeinträchtigt werden (z. B. Reizung, chronische Bronchitis, Stimmbandprobleme). Im Fall George ist zwar nicht öffentlich dokumentiert, dass genau das eingetroffen ist, aber das Risiko steht im Raum.

Nichtsdestotrotz blieb er seinem Stil treu – und trotz der gesundheitlichen Warnzeichen nutzte er das Rauchen offenbar weiterhin. Das lässt mich an ein Bild denken: Ein Bergsteiger, der weiß, dass der Sturm kommt, aber trotzdem weiter klettert, weil der Gipfel erwartet. George war ein Bergsteiger seines Fachs – und der Rauch war sein Nebel, durch den er ging.

Das Bild in der Öffentlichkeit: Style, Mythos – und Widersprüche

Wenn jemand so öffentlich raucht wie Götz George – sowohl privat als auch in seinen Rollen – dann entsteht ein Bild. Ein Bild, das sich festsetzt: der kernige Typ, der kräftig durchzieht. In einem Porträt hieß es: „Der Macho … der raucht und trinkt und zur Not prügelt.“ n-tv+1 Dieses Bild war populär, wurde geschätzt – und zugleich war es ein Klischee, in dem George sich ebenso bewegte wie er sich von ihm abgrenzte.

Denn George war eben nicht nur der schnauzbärtige Ruhrpott-Kommissar. Er war hochintelligent, reflektiert, mit Tagebuch geführt, mit literarischem Interesse. taz.de+1 Und doch: Die Zigarette begleitete ihn als Zeichen, als Statement. Man könnte sagen: Der Rauch war Teil seiner Uniform – eine Uniform, die ihn sichtbar machte, die ihn definierte.

Gleichzeitig wandelte sich die öffentliche Wahrnehmung des Rauchens über die Jahrzehnte. Was früher als Zeichen von Stärke oder Coolness galt, wurde später stärker kritisch gesehen. Insofern stand George mit seinem Bild – „der starke Raucher“ – im Spannungsfeld: zwischen Ästhetik und Gesundheitsbewusstsein, zwischen Stil und Risiko. Wenn wir heute über „Götz George starker Raucher“ sprechen, so sprechen wir auch über ein Stück Kulturgeschichte: wie Rauch-Image und Medien-Image zusammenflossen.

Privatleben, Persönlichkeit und Reflexion

Abseits der Kamera war Götz George ein komplexer Mensch. Seine Ehe von 1966 bis 1976 mit Loni von Friedl, seine Tochter Tanja (geboren 1967) – all das zeigt den Familienaspekt. Wikipedia Später lebte er mit der Journalistin Marika Ullrich zusammen, verheiratet ab 2014. Wikipedia Wie sehr das Rauchen sein Privatleben beeinflusste – sei es in Gesprächen mit Familie oder im Alltag – ist nicht ausführlich dokumentiert. Doch man darf vermuten: Wenn jemand im Rampenlicht raucht und sich lautstark imposant gibt, dann hat das Wirkung – auf Partner, auf Kollegen, auf das Umfeld.

Es existieren Hinweise darauf, dass George Tagebuch führte, sich selbst reflektierte. In einem Interview wurde 1978 notiert: „Werde 40. Scheiße.“ taz.de Das zeigt einen Mann, der sich bewusst war – auch wenn er sich öffentlich häufig als Raubein gab. Und der Rauch: Er war Teil dieser Selbstinszenierung, aber nicht unbedingt Teil eines unhinterfragten Lebens. Ein Gespräch mit George könnte ungefähr so gelaufen sein: „Ja, ich rauch. Aber ich weiß auch, dass ich morgen anders aussehen könnte.“ Und vielleicht tat er das – zumindest innerlich.

In diesem Sinne bietet das Stichwort „Götz George starker Raucher“ eine Brücke zwischen Image und Mensch. Es lädt dazu ein, nicht nur den Qualm zu sehen, sondern die Person, die dahinterstand. Denn am Ende bleibt ein Bild: Ein Mann mit Zigarettenmarke, aber auch mit Fragen, mit Reflexion, mit Leben – so rauchig es im Scheinwerferlicht auch war.

Vermächtnis: Rolle, Rauch und Erinnerung

Götz George starb am 19. Juni 2016 im Alter von 77 Jahren nach kurzer Krankheit. Deutsche Welle+1 Mit seinem Tod endete eine epische Karriere – aber sein Bild bleibt. Wenn wir heute seinen Namen hören, denken wir an Schimanski, an rauchende Szenen, an markante Stimme, an starken Ausdruck. Und wir denken – wenn wir ehrlich sind – auch an die Zigaretten, die er hielt, an den Qualm, der in manchen Szenen die Kamera umrundete.

Das Bild des „starken Rauchers“ hat sich gewandelt – heute würde man ihn vermutlich nicht mehr so inszenieren. Doch bei George war es Teil des Ganzen: des Lebens, der Rollen, des Charakters. Der Ansatz „Götz George starker Raucher“ passt nicht, um ihn zu verurteilen – sondern um ihn zu verstehen: als Schauspieler, wie er war; als Mensch, wie er sich zeigte; als Symbol einer Zeit, in der Rauch noch eine Rolle spielte.

Und so bleibt sein Vermächtnis: ein Schauspieler, der sich nicht verbog, der zeigte, wer er war – mit Zigarette im Mundwinkel, mit rauer Stimme, mit der Bereitschaft, Rollen radikal anzunehmen. In diesem Sinne: Danke für den Schimanski, danke für den George – und ja: vielleicht auch für das Bild des Mannes, der stark rauchte und trotzdem stärker spielte.

Fazit:

Wenn wir zurückblicken, dann merken wir: „Götz George starker Raucher“ ist kein Schlagwort, das reduziert – sondern das öffnet. Es führt uns in eine Biografie, in eine Ära, in eine Haltung. Er war kein Vorbild fürs Rauchen – aber er war unübersehbar ein Teil davon. Und das macht ihn menschlich, dreckig schön und erinnerungswürdig. Und genau deshalb lohnt es sich, seine Geschichte mit offener Zigarette im Kopf zu betrachten – nicht als Verherrlichung, sondern als Teil eines Lebens voller Rollen, voller Qualm und voller Substanz.